Por Cristóbal Vidal Delgado

HISTORIA DE LA FÁBRICA

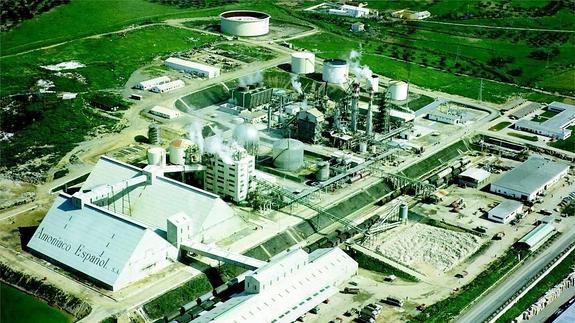

A

finales de los años sesenta del siglo pasado, se constituyó la empresa Amoniaco

Español. En el año 1962, Esso Mediterránea adquiere la mayoría de la empresa

con el objetivo de construir una planta de Amoniaco y Fertilizantes

nitrogenados en Málaga, en la carretera de Alora.

Hay

que señalar que en el periodo de finales de los años cincuenta y los setenta se

produce un fuerte desarrollo del sector de fertilizantes, con numerosas

empresas diseminadas por toda la geografía nacional.

En

1964 se inaugura la factoría y comienza la producción. Además de amoniaco se

fabricaba ácido nítrico, sulfato amónico cálcico y nitrato cálcico.

La

fábrica fue construida con las más modernas tecnologías de la época, por la

empresa Kellogg, y su diseño, tanto en su aspecto industrial (plantas,

almacenes, instalaciones auxiliares, infraestructuras, seguridad, etc.) como en

la gestión administrativa, técnica y social (oficinas, medios técnicos,

organización, comedores, zonas ajardinadas, etc.), era modélico y fue referente

para otras plantas que se construyeron con posterioridad.

El

complejo industrial atrajo a muchos profesionales de otras zonas de España,

procedentes de zonas industriales y con experiencia en este tipo de plantas,

como Puertollano, La Coruña, La Felguera, Valladolid, etc. La mayoría de los

técnicos y mandos intermedios no eran naturales ni de Málaga ni incluso de Andalucía,

pues en aquella época apenas había industrias de este tipo en estas tierras.

Más

de 300 puestos de trabajo directo generó la puesta en servicio de Amoniaco

Español, llegando a superar la cifra de 400-450 puestos de trabajo con los

indirectos.

La

producción prevista era de 100.000 tm/año de amoniaco y 310.000 tm/año de

abonos nitrogenados. También se fabricaban soluciones amoniacales N-32 y N-41.

Esto suponía en aquellos años la cuarta parte del consumo nacional.

La

expedición del fertilizante sólido (sulfato amónico y nitrato amoniaco) se hacía

bien a granel, bien en sacos, desde las instalaciones de saquerío. Según la

época del año era posible expedir más de 1000 tm/día, lo que suponía un tráfico

muy intenso de camiones, que entraban y salían de la fábrica.

En

los primeros años, la presencia de personal estadunidense era importante y eso

perduró hasta que en 1970 la fábrica fue adquirida por SA Cros; al marcharse

los técnicos americanos ingresaron muchos españoles.

De

aquella época recuerdo a compañeros entrañables, algunos como Enrique Hernández

Barrientos, Antonio Jiménez Rueda, Lisardo Pérez Valcárcel, Antonio Navas, Juan

Denis, con los que seguí trabajando a lo largo de mi vida profesional, y otros

como Salvador García Molina, Miguel Esteban, Francisco Ibáñez, Manuel Morón,

Ubaldo de Castro, Bernardino León, Benito Gómez, Julio Zamora, Atilio García

Ron, Miguel Gutierrez Bellido, Cándido Magdalena, Antonio Calero, Francisco

Buzo, Manuel Crespo, Paco Gutierrez Arjona, Juan Duarte Zamora y otros muchos

de los que recuerdo sus apellidos, pero no sus nombres, y otros más de los que retengo

la imagen de sus caras, pero no sus nombres y apellidos.

La

organización de la fábrica presentaba el organigrama de responsabilidades y

funciones, habitual en plantas de producción continua, las 24 horas del día y

los 365 días del año.

Debajo

de la dirección se estructuraban los departamentos de las diferentes áreas del

complejo, producción, mantenimiento, ingeniería, recursos humanos, compras y almacén,

expedición, administración y seguridad. Ya en aquellos años, la seguridad era

un aspecto esencial en la gestión.

Bajo

los diferentes responsables de departamento se organizaban los distintos

servicios, divisiones, secciones, especialidades, etc., que hacían posible la

gestión de este complejo industrial.

La

fórmula del amoniaco es NH3, es decir, necesita nitrógeno e

hidrogeno para su fabricación. El nitrógeno se obtiene del aire y el hidrogeno

de un hidrocarburo, que en aquella fabrica era la nafta, derivado del petróleo.

En aquella época el precio de este producto era bajo y hacia rentable la

fabricación del amoniaco. Con el tiempo, las prioridades de las refinerías cambiaron

debido al incremento, entre otros, del parque automovilístico, y la producción

de nafta bajo y el precio subió.

La

fabricación de amoniaco dejó de ser rentable, y el Estado se vio abocado a

subvencionar la nafta para no cerrar las plantas de amoniaco existentes en

España. Con el tiempo, la subvención desapareció y fue necesario reformar el proceso,

con fuertes inversiones, para poder utilizar otro hidrocarburo, como el gas

natural. Si bien en muchas plantas las modificaciones permitieron la

continuidad de estas, en otras, como en el caso de Amoniaco Español, a pesar de

haber hecho las reformas, fue el principio del fin.

La

compra del complejo por SA Cros fue un revulsivo, pues la empresa catalana

aposto por la fábrica y realizó importantes inversiones en los años 70.

En

esos años se construyeron tres nuevas plantas de fertilizantes, una de urea, otra

de abonos complejos NPK y una tercera de fosfato monoamónico, que completaron

el circulo de la producción de fertilizantes. Una terminal de descarga por

FFCC, para la recepción de ácido fosfórico fue también construida. Esta materia

prima se recibía de la planta de Fesa-Huelva (compartida al 50% entre Unión

Explosivos y SA Cros), la mayor planta de este producto en Europa, que en el

año 2010 dejo funcionar.

La

puesta en marcha de estas instalaciones, especialmente la planta de urea, dio

lugar además a una reducción de las emisiones de CO2 de la planta de

amoniaco, dado que ese producto se utiliza para la fabricación de urea. Al

consumirlo se disminuyen las emisiones a la atmosfera.

Esto

supuso un salto cualitativo en evolución, desarrollo del complejo y mejora

medio ambiental.

La

plantilla subió a más de 400 trabajadores directos, especialmente, por la

necesidad de operadores para las nuevas plantas de fabricación.

Se

incrementaron de forma notable las toneladas a expedir de fertilizantes sólidos

en más de cien mil. La plantilla directa y, por tanto, la indirecta, se aumentó,

pudiendo estimar que más de 600 trabajadores dependían de la actividad de la fábrica.

Se desarrollaron la aplicación de fertilizantes líquidos, como las soluciones

amoniacales. Todo esto conllevó a la implantación de una potente red comercial

con almacenes y centros de distribución diseminados por Andalucía y el resto de

España. Hoy aún se puede ver alguno, como el centro de distribución de Osuna,

perteneciente ya a otra empresa.

En

aquellos años, en 1975 se paró la planta de sulfato amónico debido

esencialmente a la bajada del precio de este fertilizante en el mercado

nacional. La fabricación de Caprolactama, en una planta en Castellón, producto

utilizado para la síntesis del nylon, originaba un subproducto que era el

sulfato amónico, a un precio muy inferior al que se producía vía amoniaco.

Los

años setenta fueron de fuerte desarrollo de la industria química y

fertilizantes en España y también en Andalucía.

SA

Cros, propietaria de Amoniaco Español, tenía en aquellos años doce fábricas de fertilizantes

repartidos por toda la geografía, y una plantilla de más de 11.000

trabajadores. Hoy, lo que resta de esta gran empresa, tras su unión con ERT, son

cuatro fábricas y algo más de mil trabajadores.

SA

Cros en aquellos años 70, copaba el 35% del mercado nacional, con más de dos

millones de tm. de fertilizantes. Sus productos se repartían por toda España,

desde Málaga a La Coruña pasando por Castilla, Cantabria y todo el Levante y

Cataluña. Su potente red comercial permitía esta logística.

En

los años 80, la falta de competitividad de algunas plantas de amoniaco, debido

la perdida de las subvenciones de la nafta, y la construcción de plantas de más

capacidad de producción (de 1.500 tm/día) (hoy se construyen de hasta 3000-4000

tm/día), llevo a la empresa a tomar la decisión de cerrar la planta de NH3

y construir un pantalán para recibirlo por barco y así poder seguir fabricando

abonos nitrogenados y complejos. El diseño y la obra fue dirigida por los

técnicos de la empresa y supuso un importante logro técnico, pues se tendió una

tubería de siete km de longitud desde la fábrica al pantalán, que se ubicó a

algunos km de la costa. Hoy día puede verse aún el pantalán para el atraque de

los barcos, como un islote aislado en medio del mar.

En

los años 70 el consumo de fertilizantes complejos (NPK) se incrementó. Las

empresas nacionales invirtieron en nuevas plantas sin tener presente que podría

crearse un exceso de capacidad productiva. Al producirse en los años 80 la

liberalización del sector por la incorporación de España a la Comunidad

Económica Europea, se produjo una crisis en las empresas españolas, que obligó

a ejecutar un plan de reconversión y, por añadidura, llevó al cierre de las

plantas menos rentables. Estas circunstancias y unas operaciones especulativas

y extrañas llevaron a SA Cros al cierre de fábricas, entre ellas la de Amoniaco

Español en Málaga, que cerró sus puertas en el año 1990.

La

platilla en ese momento era de 200 operarios. Una gran fábrica, con más de 25

años de servicio, dejó de aportar trabajo y riqueza. Un paso más para

desindustrialización de la provincia Málaga.

EL

INGENIERO CRISTÓBAL VIDAL

En

junio de 1972, terminé mi carrera de Ingeniero Industrial en la ETSII de

Sevilla. Estaba contento y no era para menos. Habían sido algunos años

dedicados en cuerpo y alma al estudio. Lo celebramos en mi casa, reuniendo a

mis amigos más íntimos, con un jamón serrano y una caja de fino San Patricio.

Una celebración sencilla pero entrañable, que seguimos recordando al cabo de

los años. Recuerdo a mi padre disfrutando de la reunión con mis amigos y algún

cuñado.

Cuando

terminas la carrera, te vienen a la mente algunas cuestiones que antes no te

habías planteado: ¿y ahora qué voy a hacer?, ¿dónde encontraré trabajo?, ¿qué

me ofrecerá el futuro?, ¿me gustará lo que me ofrecen?

Cuando

uno estudia fantasea con el trabajo que le gustaría desarrollar al terminar la

carrera y con frecuencia la realidad puede ser muy diferente y, a veces,

frustrante. Por eso siempre he pensado: “lo importante es formarse, la vida

ya te llevará a donde tú quieras”.

Sin

duda estás contento pero tu índice de incertidumbre es alto. Estás feliz, pero

desconcertado. Estás ilusionado pero preocupado por el futuro. Quieres empezar

a trabajar, pero te da miedo dar el paso.

Comento

esto, pues no fue una cuestión mía al terminar la carrera sino también de otros

compañeros con los que compartimos estos pensamientos. De hecho, hubo un

condiscípulo que no quiso terminar la carrera ese año. Le daba miedo

enfrentarse a esta nueva vida.

Aquel

año de 1972 se ofertó en la Escuela de Ingenieros una beca para trabajar en

verano en Amoniaco Español, en Málaga. La solicité y tuve la suerte de que me

la dieron para trabajar durante los tres meses de verano, julio, agosto y

septiembre, en la fábrica de S.A Cros en Málaga. La beca era de 10.000 pts./mes

(unos 60€). Creía que era rico.

Mi

aprendizaje en aquellos tres meses fue muy variado y distinto a mi formación

química en la carrera. Aprendí lo que era una fábrica, las interrelaciones

entre la gente, la convivencia en el trabajo. Me enseñaron que la carrera te da

una formación académica, pero que no sirve de nada si no eres capaz da aprender

a comunicarte, a estar dispuesto a aprender, a mostrarte humilde y a preguntar

siempre lo que uno no sabe sin miedo a mostrar ignorancia. Supe que la

experiencia es el patrimonio más valorado de una empresa. Mis profesores fueron

encargados y técnicos no titulados, con una gran experiencia, enorme paciencia

y capacidad de compresión. Marcaron y pusieron los cimientos para mi formación

posterior en electricidad, instrumentación, inspección, aspectos que los que

poco sabía en mis estudios en la Escuela de Ingenieros.

Para

mí lo importante de este periodo no fueron los conocimientos técnicos y los

trabajos que realicé, pues, al ser jóvenes sin experiencia, era lógico que

hiciéramos actividades de poca responsabilidad, pero necesarias, sino el

aprender y conocer lo que era una fábrica, los problemas que se planteaban, la

relación entre departamentos, la importancia de las decisiones, los malos

ratos, las discusiones, el compañerismo, y lo difícil que es gestionar un grupo

de trabajo. Fui una esponja y espectador de primera fila.

Fueron

tres meses intensos. Vivía en casa de mi tía Silvia. Dormía en la buhardilla de

la casa, un cuarto muy pequeño arriba en la zona de trasteros. Aquel verano M.ª

Paz, mi novia, se fue a Málaga a pasar parte del verano, así que fueron tres

meses encantadores, pues además de aprender, tenía algo de dinero y podía salir

por las tardes a pasear y disfrutar los fines de semana con mi novia.

Cuando

termine la practicas, presente una solicitud de trabajo. Me hacía gran ilusión,

pero los compañeros no me daban muchas esperanzas de que me llamaran.

Marché

a mi casa a terminar el proyecto fin de carrera y a esperar alguna oferta de

trabajo a las solicitudes que había enviado.

Para

mi sorpresa y alegría, me llamaron a mediado de febrero de 1973 para trabajar

en la planta de Amoniaco Español. El 1 de marzo de ese año entre a trabajar

como ingeniero de contacto, con un sueldo de 240.000 pts./año, lo que según la

moneda actual serían unos 1445 €/año, o, lo que es lo mismo 104 €/mes en

catorce pagas. ¡Cómo ha cambiado la vida!

Aunque

ya conocía a alguna gente de la fábrica por mi estancia como becario el verano

de 1972, la relación a partir de entonces sería distinta y el trabajo que

tendría que desempeñar ya no era algo ocasional y hasta cierto punto académico,

ahora seria de interés para la fábrica y evaluado por técnicos de esta.

Los

primeros seis meses fui encuadrado en el departamento de mantenimiento con Juan

Denis, por cierto, primo hermano de mis primas Silvia y Teresa, por ser mi tío

Luis hermano del padre de aquel. Juan, con el que siempre mantuve una excelente

relación, me puso a dos extraordinarios encargados, Benito Gómez y Julio

Zamora, como tutores y profesores. Con ellos aprendí lo poco o mucho que puedo

saber de electricidad e instrumentación y que me sirvió para poder desarrollar

los trabajos que me encomendaron en los primeros años de profesión. Tengo que

señalar que yo había estudiado la especialidad de química dentro de Ingeniero

Industrial, por lo que la electricidad era para mí complicada, pues tenía poca

formación académica.

A esa edad y con la ilusión y ganas que uno

tiene es relativamente fácil aprender y ser una esponja recogiendo información

y tomando enseñanzas.

A

los seis meses pasé al departamento técnico, que se había potenciado, pues se

iba a desarrollar una importante ampliación en la fábrica con la construcción

de tres nuevas plantas. Urea, NPK y MAP. Me iba a encargar del desarrollo de

los temas eléctricos de la nueva ampliación.

Nombraron

jefe del departamento técnico y de ingeniería a Antonio Jiménez Rueda, mi tutor

durante muchos años de mi vida y mi gran amigo en S.A Cros, con el que mantuve

una excelente relación hasta el día que falleció.

Durante

tres años desarrollé los trabajos eléctricos de la ampliación. Realicé planos,

participé en el montaje de equipos, viajé y visité empresas tan importantes

como Siemens y me hice un experto técnico en electricidad. Tan es así que en

reuniones con los técnicos de estas empresas alababan el trabajo realizado por

la ingeniería de S.A. Cros en el desarrollo de los planos de los cuadros eléctricos.

Lo que no sabían es que la ingeniería era solo yo, apoyado y ayudado, claro

está, por mi amigo Antonio Jiménez.

En

aquel tiempo realicé “trabajos de campo” (en el argot industrial es trabajar en

las instalaciones de las plantas no en las oficinas), participando en el

cableado de cuadros eléctricos, con otro excelente encargado, Atilio García

Ron, persona culta y gran profesional, que me enseñó aspectos del trabajo que

nunca podría haber yo pensado aprender.

Recuerdo

que una vez al cablear un cuadro, aflojé la borna de un equipo de otra

instalación, en concreto la planta de Urea y la “paré” (la dejé inactiva) por

los enclavamientos que tienen por seguridad estas plantas. Me llovieron las

broncas y me sentí muy afligido, pero mi jefe, Antonio Jiménez, me defendió

diciendo que eso me había pasado porque me atrevía a realizar ese trabajo, y

que había otros que protestaban pero que no eran capaces de ejecutarlo. Quería

decir, “el que hace cosas se equivoca y el que no las hace no se equivoca

nunca”. Este pensamiento ha sido básico en mi vida profesional.

Las

empresas de ingeniería que realizaban la ampliación de la fábrica quisieron

contratarme para trabajar con ellas, pero a mí que nunca me gustó dar saltos en

el vacío, decliné la oferta en espera de otra ocasión.

La fábrica de Amoniaco Español tenía un gran

nivel de experiencia y conocimientos en sus técnicos, pues muchos de ellos

provenían de los dos lugares donde en España, en aquellos años, había industria

pesada, como eran Puertollano y La Felguera.

Para

mi fueron tres años intensos y de un profundo aprendizaje que fueron básicos en

mi formación. Uno de los problemas que tiene un joven cuando termina su carrera

y se contrata en una empresa de este tipo —supongo que en otras también será así—

es el desconocimiento que se tiene de lo que es una fábrica, qué es el

mantenimiento, la producción, la seguridad, el trabajo a turno, los retenes de

trabajo, etc., etc., lo que lleva en su conjunto a una gran inseguridad.

Una

de las grandes lagunas que tenía la carrera de ingeniero en mi época —y en la

actual también— es que no dan formación sobre lo que es una fábrica o complejo

industrial. Un elevado número de ingenieros al terminar su carrera comienzan a

trabajar en plantas o instalaciones donde les hablan de mantenimiento,

producción, seguridad industrial, relaciones laborales, compras, etc., y no

saben nada. Nunca les han hablado de estas cosas. Es por esto por lo que se

necesita entre uno y dos años para que un joven con su carrera terminada de

ingeniero empiece a rentabilizar su contratación.

Para

mí, estos tres años, si bien desarrollaba trabajos que eran importantes para la

fábrica, fueron además años de formación, que me sirvieron para, aparte de los

conocimientos, adquirir la seguridad y la soltura para asumir mayores

responsabilidades, como así fue a lo largo de mi vida profesional.

Siempre

estos años han sido recordados por mí de manera especial.

Mis

ingresos eran escasos y cualquier ayuda económica que me viniera era

bienvenida. Juan Denis y otro compañero mío —Salvador García Molina— tenían un

pequeño estudio de ingeniería donde hacían proyectos de electricidad y, por las

tardes, después del trabajo, le dedicaban unas horas. Me propusieron que

trabajase con ellos y me pagarían por horas. Me pareció bien y allí iba por las

tardes después de salir del trabajo, al estudio, donde estaba hasta las nueve

de la noche. Algunos meses cobraba por este trabajo hasta 7.500 pts., lo que

suponía casi la mitad de lo que cobraba en la fábrica. Estaba bien y era una

importante ayuda, el problema era que M.ª Paz, mi mujer, pasaba muchas horas

sola, pues salía de casa a las 7:30 h. y no volvía hasta las 9 de la noche.

Trabajando

en esta fábrica estuve hasta marzo de 1976, justo tres años. Me sentía a gusto

y me habían subido el sueldo varias veces. En aquella fábrica había años que te

subían dos veces el sueldo. Me sentía muy querido y arropado y me gustaba el

trabajo. Trabajé mucho, pero también aprendí mucho, tal es así que me

propusieron irme de Jefe de Ingeniería a la fábrica de Sevilla. No me podía

negar, era una oportunidad única y el sueldo me lo doblaron. Me ofrecían 45.000

pts./mes, más ayuda para vivienda de 5.600 pts./mes.

Y

así, un primero de marzo de 1979, justo a los tres años de mi entrada en

Amoniaco Español, partí para Sevilla, a la fábrica que SA Cros tenía en San

Jerónimo. Comenzaba otra etapa en mi vida.